とりあえず読もう!『お金の大学』

現代人はとりあえず読んだほうがいい

「将来のお金が不安」「老後資金が足りるのか心配」「投資って難しそう」…そんなモヤモヤを抱えているかもしれません。

そんなお金に対する不安を少しでも感じているなら、書籍『お金の大学』は一度読んでおくべき一冊です。

難しい金融用語なし。図解やカラーを使って視覚的にもわかりやすくスッと頭に入ってきます。

そして何より、読めば読むほど「知らないと損する仕組み」がたくさん見えてくるんです。

この本が教えてくれる「お金の5つの力」

『お金の大学』では、経済的に自由になるために必要な「お金の5つの力」を学ぶことができます。

- 貯める力

- 稼ぐ力

- 増やす力

- 守る力

- 使う力

この中でも、最初に取り組むべきなのが「貯める力」。

お金の土台を作る部分であり、ここが整わないと、いくら稼いでも増やしても漏れていってしまいます。

人生の基盤を作る「貯める力」に注目しよう

「貯める力」と聞くと、我慢やストレスをともなう節約をイメージしがちですが、本書が提案しているのは”豊かさを増やすための見直し”です。

そのキーワードが固定費の削減。

一度見直せば効果が長く続くし、生活の質を落とさずに済む。まさにコスパのいい行動なんです。

まずは6大固定費を見直すだけで大きく変わる

本書では、特に見直すべき支出として、6大固定費が挙げられています。

これらを最適化するだけで、毎月数千円〜数万円の余裕が生まれることも。

見直すべき固定費

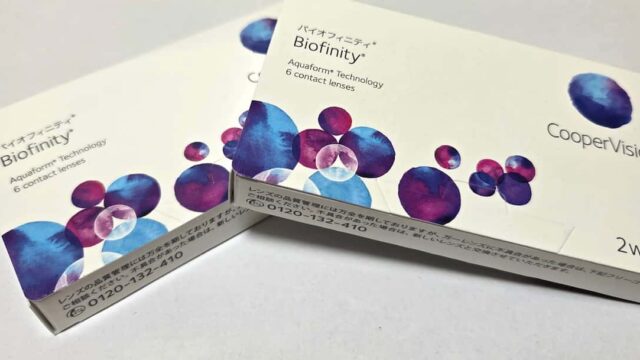

通信費

3大キャリアで契約中だったら格安SIMへ乗り換えるだけで月5,000円以上の節約も。

サブスク

契約しっぱなしや解約し忘れのサブスクを一度整理。音楽、動画などつい契約しがち。

保険

不要な民間保険を解約し、公的保険と貯金で備える発想を。

家(住宅費)

賃貸orマイホーム、どちらの場合も支払いはかなり高くつくので慎重に。

車

車が必須になる地域ならともかく、都市部では「持たない選択肢」も検討すべし。

税金

ふるさと納税や各種控除を活用して、合法的に手取りを増やす工夫を。

「頑張って節約する」のではなく、「今の自分に必要十分な使い道にする」という感じ。

このステップを実行するだけでも、生活の満足度は下がっていないのに支出は減っている、という状態になるはずです。

また、この固定費削減は一度見直せば効果がずっと続きますし、支出を見直す癖がつくので、今後新たな支出が発生する際にも「本当にこれだけ必要な支出なのか?」と考えるようになれます。

他の4つの力も簡単に紹介(特に「増やす力」は重要)

「貯める力」で土台が整ったら、次は「増やす力」へ。

ここでは、初心者でも始めやすいインデックス投資や投資信託の基本がわかりやすく解説されています。

最近は新NISAも始まったことで投資を始める人も増えてきたかと思いますが、その際に押さえるべきポイントがカラーの図とともに説明されていて、「これなら自分でもできそう」と思える内容になっています。

一言で言ってしまえば「分散・低コストのインデックスファンドを長期に渡って積み立てていく」、本当にただこれだけなのですが、これを実行して続けていくための方法や心構えがしっかりと書いてあります。

そして、この章まで読めば、人生で使えるお金が本当に増えていく実感が持てるはずです。

さらに、残りの3つの力は以下の通り。

- 稼ぐ力:副業や転職、スキルアップなどで収入を増やす方法。

- 守る力:詐欺や高額な情報商材などからお金を守る知識。

- 使う力:お金の使い方を見直し、人生の満足度を高める視点。

これらも役立つ内容ですが、まずは「貯める力」と「増やす力」に集中するのが効果的です。この2つの力を実行して何年も続けていけば、本当に着実に資産を増やしていくことができます。

まとめ:最初の一歩として間違いなくベストな一冊

『お金の大学』は、“今まで教えてもらえなかったお金の基本”を、楽しく学べる一冊です。

- 難しい言葉が出てこない

- カラーで視覚的に読みやすい

- 具体的に「これをやればいい」がわかる

- 読んだその日から行動できる内容

この本を読むことで、お金の不安は“知識のなさ”から来ていたことに気づくでしょう。

そして「知るだけでこんなにラクになるんだ」という実感が得られるはずです。

ぜひ一度読んでみて、どんな小さな一歩でもいいので踏み出していただければと思います。

最後に:できれば電子書籍より紙の本がおすすめ

『お金の大学』はKindleなどの電子書籍でも販売されていますが、できれば紙の本を購入するのがおすすめです。

この本は一度全体を軽く読んだ後、必要なときに必要な箇所をパラパラと読むような、辞書的に使うことを強くおすすめします。

一度読んで終わりではなく、「増やす力のインデックス投資で気をつけることはなんだったかな?」「次は稼ぐ力に行きたいけど、何をするんだったかな?」というように、自分に必要なタイミングで何度も読み返す種類の本です。

そのため、電子書籍だと該当箇所を探すのが大変なので、パラパラとページをめくって探せる紙の本のほうがおすすめです。

暇なときにパラパラと眺めるだけでも新しい発見があるかもしれませんよ。